Critiques historiques

Dès l’Antiquité, les penseurs latins et grecs condamnaient déjà le luxe qui pour eux était seulement une manifestation de la puissance par l’achat de biens non nécessaires. Le luxe qui se traduit comme l’excès et la démesure, s’oppose à la pensée prônée par ces philosophes.

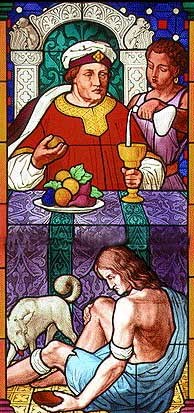

Au Moyen-Âge, l’influence de la chrétienté en Europe occidentale n’a fait que parachever le discrédit du luxe. En effet, l’Evangile condamne l’ostentation et valorise la pauvreté. De nombreuses paraboles ventent la mendicité et méprisent la richesse (cf. «l’homme riche et Lazare»).

Plus tard, c’est Jean-Jacques Rousseau qui, face à la progression des inégalités sociales au 18ème siècle, nous incite à penser que le luxe serait immoral, voire dangereux. De même, pour Diderot « le luxe ruine le riche, et redouble la misère des pauvres ».

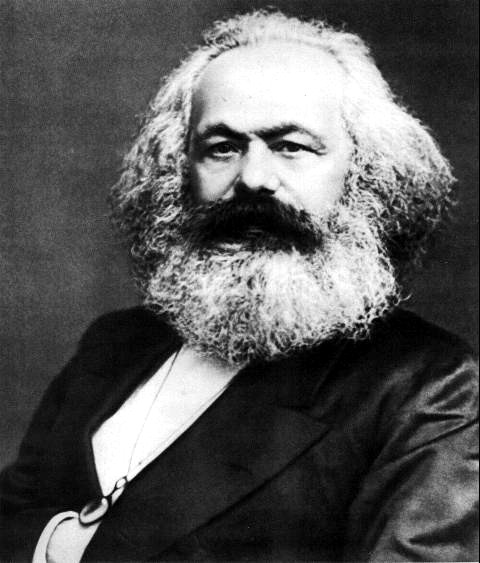

Karl Marx, au XIXème siècle, continue de dénoncer le luxe, attribut de la classe dominante. Il en dénie catégoriquement l’utilité.

Karl Marx

Il est courant d’entendre de nombreux synonymes au mot « luxe » : faste, magnificence, pompe, apparat, ostentation, superflu, gaspillage, vivre dans le luxe, avoir des goûts de luxe ou encore étaler son luxe… ayant tous une connotation négative. La rhétorique anti-luxe est foisonnante.

Le luxe peut paraître insignifiant, voire indécent. La Bruyère l’exprimait déjà en son temps : « Il y a une honte à être heureux à la vue de certaines misères ». Certains n’ont rien, d’autres ont tout, ou « trop » : le scandale n’est jamais très loin.

Il est possible de relever deux grandes séries de critiques : la critique morale, qui voit dans le luxe l’expression orgueilleuse d’un désir insatiable vouant l’homme à la vie malheureuse ; et la critique sociale, pour qui le luxe est le signe ostentatoire de la lutte des classes. C'est ce que nous allons présenter dans les deux pages suivantes.

J.J. Rousseau pourfendeur du luxe